This article is also available as an English language Podcast.

Ist es euch auch schon aufgefallen? In Gemälden, Skulpturen und Illustrationen begegnen uns gleich zwei mythologische Frauengestalten mit verbundenen Augen: Justitia und Fortuna. Auf den ersten Blick scheint die Erklärung für die künstliche Blindheit einfach. Die Geschichte der Augenbinde enthält Überraschendes bereit.

Justitias Augenbinde steht für die Idee, dass die Rechtsprechung sich selbst von allen äußeren Einflüssen und persönlichen Vorannahmen abschirmt – ein Streben nach unparteiischer Gerechtigkeit. Die Binde selbst wird so zum kraftvollen Versprechen: Wer nicht sieht, kann niemanden bevorzugen, urteilt ohne Vorurteil.

Die verbundenen Augen der Fortuna machen dagegen deutlich: Das Schicksal unterscheidet nicht, es trifft Menschen ohne Ansehen der Person – willkürlich, unberechenbar, jenseits von Gerechtigkeit oder Verdienst. Fortuna verteilt ihr Glück und Unglück ohne Hinsehen und erinnert uns daran, wie wenig Einfluss wir auf die unvorhersehbaren Wendungen unseres Daseins haben.

Aber ist das die ganze Wahrheit oder verbirgt sich hinter der Binde mehr als ein Zufall der Ikonographie? Und ist es vielleicht sogar Zeit, Justitia endlich ihre Augenbinde abzunehmen?

Über die Ursprünge

Dies wird kein allumfassender Geschichtsaufsatz mit dem Anspruch auf Vollständigkeit, aber wir müssen die Wurzeln der Allegorien in der Römerzeit betrachten.

Für die anthropozentristische Denkart des Westens1 ist es charakteristisch, mächtige Gottheiten zu erschaffen, die den Menschen gleichen. Zunächst kannten die Römer Aequitas, die Göttin der Ausgewogenheit, des gerechten Maßes und der Billigkeit. Sie wurde in der römischen Kunst und auf Münzen mit einer Waage und einem Füllhorn dargestellt. Die Augenbinde war ihr fremd. Sie sollte das gerechte Maß aktiv erkennen und abwägen.

Auch Fortuna wurde in der Regel ohne Augenbinde gezeigt, dagegen oft mit Rad und Füllhorn und manchmal einem Steuerruder – alles Symbole für das Schicksal und seine Launenhaftigkeit und Unberechenbarkeit.

Also teilten sich In der antiken Ikonographie die Personifizierungen für gerechte Ausgewogenheit und wechselhaftes Schicksal das Attribut des Füllhorns. Es stand sowohl für gerechte Verteilung als auch für Überfluss. Und beide Göttinnen waren sehend.

Unter Kaiser Augustus wurde Justitia als eigenständige Göttin der Rechtsprechung und Gerechtigkeit in den römischen Staatskult aufgenommen. Sie übernahm das Symbol der Waage von Aequitas und erhielt das Schwert als Zeichen ihrer Durchsetzungskraft. Wie ihre Vorgängerin wurde auch Justitia stets mit offenen Augen dargestellt .

Nicht nur die alten Römer, auch die Menschen im Mittelalter kamen nicht auf die Idee, der Justitia die Augen zu verbinden. Der Zeitpunkt, an dem die Augenbinde in der Kunst auftaucht und vorbildhafte Wirkung2 entfaltet, lässt sich ziemlich genau bestimmen: Es ist das Jahr 1494, als in Basel die Erstausgabe der Moralsatire „Narrenschiff“ erschien, verfasst vom deutschen Humanisten, Dichter und Juristen Sebastian Brant (1457– 1521). Das Werk, das in scharfen Versen die Torheiten und Missstände der damaligen Gesellschaft anprangert, wurde mit 103 Holzschnitten illustriert – viele davon vermutlich3 vom jungen Albrecht Dürer (1471–1528) – die die satirischen Botschaften des Textes visuell eindrucksvoll unterstrichen.

Auf einem dieser Holzschnitte erscheint Justitia erstmals mit einer Augenbinde. Doch ihre Bedeutung ist eine völlig andere als die, die wir heute mit dem Symbol verbinden. Es ist nämlich ein Narr, der der Justitia die Augen verbindet. Wir sehen eine satirische Szene, die den Verfall der Rechtsprechung geißelt. Die Augenbinde symbolisierte hier Blindheit, Bestechlichkeitund die Verfehlung der Justiz durch unfähige Richter.

Quelle: Wikimedia Commons, PD.

Im Verlauf der Jahrhunderte bekam die Augenbinde jene Deutung, die wir ihr heute zuschreiben: das „Nichtansehen der Person“ als Bedingung der Gerechtigkeit. Justitia urteilt unbestechlich und unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe, Glaube oder sozialer Herkunft. Aber diese Konnotation ist nie eindeutig gewesen bzw. stand sie unter Kritik.

Ein schönes Beispiel dafür ist ein Wandgemälde im Plenarsaal des Oberlandesgerichts Düsseldorf. Der Düsseldorfer Künstler Professor Willy Spatz (1861–1931) malte es im Jahr 1913 und es zeigt die „Gerechtigkeit“ in Form einer auf einem Richterstuhl sitzenden Frau. Sie verfügt über ein majestätisches Antlitz. Auf den Knien das schwere Gesetzbuch aufgeschlagen, hält sie mit festen Händen die Waage und das entblößte, zweischneidige Schwert. Ihre Haltung ist heroisch, unerschütterlich und zeugt von Strenge. Ihre Augen sind nicht durch eine Binde verdeckt, sie will sehen.

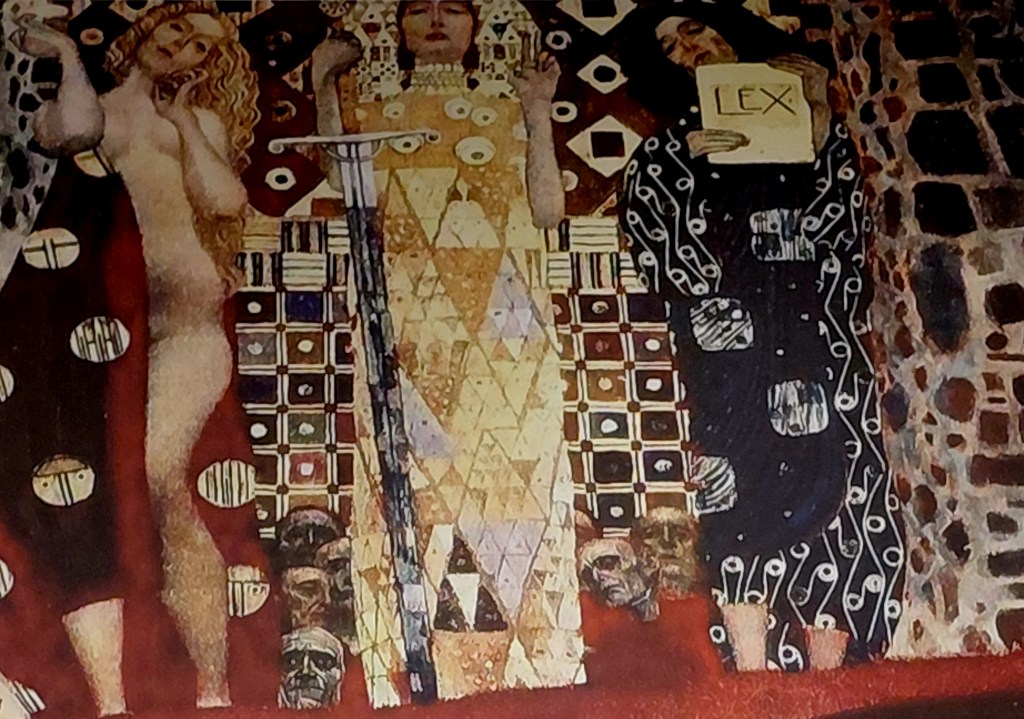

Ein weiteres Beispiel ist das Gemälde Jurisprudenz von Gustav Klimt (1862–1918), das er Anfang des 20. Jahrhunderts als Teil einer Serie allegorischer Werke für die Große Aula der k. k. Universität Wien schuf. Diese sogenannten „Fakultätsbilder“ gelangten jedoch nie an ihren Bestimmungsort, da sie auf heftige Kritik stießen. Alle drei Fakultätsbilder wurden gegen Ende des Zweiten Weltkriegs vernichtet – nicht durch Bombenangriffe, sondern durch Brandstiftung abziehender SS-Truppen im Schloss Immendorf, wo sie eingelagert waren. Immerhin existieren Fotografien und farbige Entwurfsstudien. Klimts Darstellung der Jurisprudenz zeigt einen hilflosen Menschen, der der Justiz ausgeliefert ist. Im Hintergrund – weit entfernt vom Geschehen – erscheinen die personifizierten Allegorien von Wahrheit (Veritas), Gerechtigkeit (Iustitia, mit Schwert, aber ohne Augenbinde) und Gesetz (Lex). Es sind distanzierte, nahezu unbewegte Gestalten, die das Geschehen gleichgültig zu beobachten scheinen.

Auszug aus dem zerstörten Gemälde „Jurisprudenz“ von Gustav Klimt (1862–1918), Foto by C. Lintschinger

Die Augenbinde der Justitia: ein deutsch-nationales Politikum des 20. Jahrhunderts

Es hat mich überrascht und meine Neugierde geweckt, dass es noch im 20. Jahrhundert Darstellungen einer sehenden Justiz gab. Schon bald stieß ich bei meinen Nachforschungen auf einen bemerkenswerten deutschen Ministererlass aus dem Jahr 1907, der Folgendes vorschreibt:

„Zur Anbringung von figürlichen Bildwerken an hervorragender Stelle, von historischen und symbolischen Malereien sowie von Sinnsprüchen ist, nach vorherigem Benehmen mit den zuständigen Justizbehörden, meine und des Herrn Justizministers Genehmigung einzuholen. Bei der Darstellung der Gerechtigkeit in einem Bildwerk oder einem Gemälde soll die früher übliche Binde vor den Augen der Frauengestalt weggelassen werden.“4

Der merkwürdige Augenbindeverbotserlass blieb nicht ohne Kritik, auch nicht in Justizkreisen. Spöttelnd fragte ein Justizrat, ob nicht bald der Gerechtigkeit auch Waage und Schwert aus den Händen genommen würden und er mahnte zutreffend:

„Die Kunst, meinen wir, sollte man durch bürokratische Verordnungen nicht einengen.“5

Der Ministererlass ist auf den damaligen Richtungsstreit unter deutschen Juristen zurückzuführen:6 Auf der einen Seite das romanistische Lager, das sich für das strikt rationale BGB einsetzte und auf der anderen Seite die Anhänger einer germanistischen Rechtskultur, getragen von einem deutschen Nationalgefühl.

Ein emotionaler Aufruf von Ernst von Moeller7 (1876–1944) , deutscher Rechtsprofessor, in einer Abhandlung in der „Zeitschrift für christliche Kunst“ (!) macht den ideologisch aufgeladenen Konflikt deutlich:

„Und heute? Sollen wir jetzt nach vier Jahrhunderten der Justitia die Binde wieder von den Augen nehmen? Es hätte wenig Zweck, den Wunsch zu äußern. In solchen Bräuchen lässt sich nichts befehlen und wenig wünschen. Sorge lieber jeder Jurist dafür, dass unser deutsches Recht deutscher, unsere Rechtsprechung gerechter werde mit jedem Tag. Dann wird einst in Zukunft unserer blinden Göttin Themis-Justitia von selbst die Binde von den Augen fallen.“

Die philosophische Fragestellung

Die Augenbinde der Justitia ist heute allgegenwärtig – auf Gerichtssiegeln, Denkmälern und Statuen. Doch die Geschichte zeigt: Symbolik ist niemals statisch, sondern stets ein Spiegel wechselnder Werte, gesellschaftlicher Machtverhältnisse und – im juristischen Kontext – sich wandelnder Rechtstheorien.

Es erscheint keineswegs ausgeschlossen, dass Justitia eines Tages die Augenbinde wieder abgenommen wird. Abgesehen vom historischen Ballast nationalistischer Debatten macht der oben dargestellte Disput nämlich deutlich, dass die blinde Justiz ein ernstzunehmendes Problem aufwirft: die Frage, ob Recht über Kultur und Menschlichkeit stehen darf. Anders gewendet: Ist es gefährlich, wenn sich das Recht hinter einer vermeintlichen Neutralität versteckt und den Kontakt zur gelebten Wirklichkeit verliert?

Oder in einer rechtsphilosophischen Betrachtung ausgedrückt: Gerechtigkeit ist keine real existierende, übermenschliche Instanz. Sie ist eine menschliche Zielvorstellung und damit eine kulturell bestimmte Idee. Rechtssysteme, die nach Gerechtigkeit streben, werden von Menschen gemacht und reflektieren das Selbstbild einer Gesellschaft. Eine „blinde“ Justiz trennt das Recht von den Bedürfnissen, Erfahrungen und Werten einzelner Menschen. Aber ist das auch gegenüber allen Menschen fair? Ist Gerechtigkeit wirklich nur Gleichheit vor dem Gesetz? Oder bedarf es im Gegenteil einer Justiz, die hinsieht, Unterschiede erkennt und Menschlichkeit zulässt? Doch birgt dies nicht die Gefahr der Willkür, die das Fundament einer funktionierenden Rechtsprechung untergraben würde. Diese Fragen führen mich zur modernen Kritik an der Augenbinde:

Aktuelle feministische und links-ideologische Kritik an der „blinden“ Justitia

Feministische Kritiker*innen tragen vor, dass das Recht historisch ein Instrument zur Einzementierung diskriminierender Geschlechterrollen war. Diese Kritik ist richtig. Die Ehefrau war in den bürgerlichen Gesetzbüchern ab 1800 auf Hausarbeit festgelegt und durfte, wenn überhaupt, nur mit Erlaubnis des Ehemanns arbeiten. Sie hatte keine politischen Partizipationsrechte. Erst durch feministische Bewegungen – etwa für das Frauenwahlrecht oder die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe – wurden mühsam entscheidende Fortschritte für Frauen erzielt.

Doch zunächst mussten Widerstände und Heuchelei überwunden und die blinden Flecken im Recht aufgedeckt werden: „Bevor etwa die innereheliche Vergewaltigung strafbar wurde, hieß es, man wolle keinen Staat im Schlafzimmer. Allerdings war der Staat in anderen Schlafzimmern durchaus gewollt: Homosexuelle Männer wurden 123 Jahre lang strafrechtlich verfolgt“, erinnern sich die Juristinnen Eva Maria Bredler, Victoria Guijarro und Pia Lotta Storf in einem Blogbeitrag für das FORUMRECHT.8

Die feministische Kritik zeigt auf, dass eine „blinde“ Justitia übersieht, dass Recht nie im luftleeren Raum angewendet wird, sondern auf konkrete Lebensrealitäten trifft. Wer die vorherrschendenMachtverhältnisse und Diskriminierungen ignoriert, verfestigt bestehende Ungleichheiten, auch wenn das Recht formal neutral erscheint.

Feministinnen lehnen daher die Augenbinde ab, weil diese als ein Symbol für das Ausblenden struktureller Benachteiligung angesehen wird. Sie wollen eine sehende Justitia. Dies wäre die symbolische Anerkennung, dass echte Gerechtigkeit erst dann entsteht, wenn die Justiz die Verschiedenheit der Menschen wahrnimmt und Ungleichheiten aktiv ausgleicht.

Auch aus dezidiert links-ideologischer, gesellschaftskritischer Perspektive wird die Symbolik der blinden Justitia hinterfragt. Hier steht im Zentrum der Kritik, dass die Rechtsprechung blind gegenüber sozialen Ungleichheiten, Klassenunterschiede und strukturelle Machtverhältnisse sei. Auch für diese Kritiker*innen ist die Augenbinde kein Symbol für Unparteilichkeit, sondern für das Wegsehen: Sie stehe dafür, dass das Recht gesellschaftliche Realitäten, Benachteiligungen und Machtstrukturen ignoriert. Wer aber soziale Realitäten ausblendet, trage dazu bei, dass die Interessen der Mächtigen unsichtbar bleiben und Benachteiligte weiter marginalisiert werden.

Kritik kommt auch aus Ländern mit kolonialer Vergangenheit. Eine westliche Justiz, die indigene Rechtsvorstellungen und kulturelle Besonderheiten ignoriert, verstärke bestehende Ungleichheiten und verfehle zentrale Aspekte von Gerechtigkeit und Teilhabe. Gefordert wird, dass die Justiz nicht „blind“ gegenüber kulturelle Unterschiede sein darf. Sie habe die Vielfalt unterschiedlicher Rechtskulturen stärker in die Rechtsprechung einzubeziehen und nicht ausschließlich nach westlichen Maßstäben zu urteilen. Nur so könne eine inklusive und gerechte Rechtsprechung gelingen, die kulturelle Vielfalt respektiert und Diskriminierung vermeidet.9

Natürlich ist es äußerst riskant, eine Rechtsprechung zu fordern, die nicht „blind“ gegenüber der Person ist – denn das öffnet Tür und Tor für Willkür und diskriminierende Parteilichkeit. Dennoch halte ich die Diskussion darüber für sinnvoll. Eine der schönsten Erklärungsversuche von Gerechtigkeit geht auf Cicero zurück: „Iustitia est habitus animi communi utilitate conserva suam cuique tribuens dignitatem“ – Gerechtigkeit ist eine Gesinnung, die dem allgemeinen Wohl dient und dabei jedem seine Würde wahrt.

Doch wo bliebe zum Beispiel die Würde eines Angehörigen eines indigenen Volkes, wenn seine Kultur und Rechtstraditionen in der Rechtsprechung ignoriert werden? Wird die Vielfalt menschlicher Lebenswelten im Namen einer vermeintlich neutralen, „blinden“ Justiz ausgeblendet, droht nicht nur der Verlust individueller Würde, sondern auch die schleichende Auslöschung ganzer Kulturen. Ist das nicht – zugespitzt gefragt – ein Genozid in Raten?

Ob man diese Kritik teilt oder nicht und sie sogar als gefährlich einstuft, weil die Büchse der Pandora geöffnet werden könnte – sie zeigt, wie umstritten die Symbolik der Augenbinde wieder geworden ist. Es ist legitim, über einen Symbolwandel zumindest nachzudenken.

Tatsächlich wollen nicht wenige Menschen die Dame mit Schwert und Waage vom Podest stoßen und mit dem Symbol der erhobenen Faust, oft in roter oder schwarzer Farbe abgebildet, ersetzen, um das Ziel der sozialen Gerechtigkeit zu betonen. Diese martialisch anmutende Symbolik missfällt mir. Vielleicht können wir Humanist*innen ein Gegenangebot erarbeiten, das ansprechender und motivierender ist? Ein gelungenes Beispiel für Menschen in Afrika liefert der südafrikanische Verfassungsgerichtshof.10

Und wie verhält es sich mit ihrer mythologischen Schwester, der Glücksgöttin Fortuna? Auch sie wird in der Kunst oft mit verbundenen Augen dargestellt – doch ihre Blindheit hat einen ganz eigenen Hintergrund.

Fortuna – Die blinde Gleichmacherin

In der antiken Ikonographie erscheint Göttin Fortuna meist mit dem Rad des Schicksals, einem Füllhorn oder einem Steuerruder – Symbolen für die wechselhafte und unberechenbare Natur des Glücks sowie die Macht über das menschliche Schicksal. Die Augenbinde spielte in dieser klassischen Darstellung keine Rolle; Fortuna war zwar launisch und unvorhersehbar, jedoch nicht im wörtlichen Sinne blind.

Erst in späteren Jahrhunderten, vor allem ab der Renaissance, findet sich die Darstellung der Fortuna mit verbundenen Augen vereinzelt in der Kunst. Diese Entwicklung ist eng verbunden mit der zunehmenden Verbreitung allegorischer Bildsprache, in der Blindheit sowohl als Symbol für Unparteilichkeit als auch für Willkür interpretiert werden kann.

Es liegt nahe, dass die ikonographische Neuerung der Justitia im „Narrenschiff“ auch die bildliche Repräsentation der Fortuna beeinflusste. In beiden Fällen fungiert die Blindheit als Metapher für radikale Gleichgültigkeit: Während Justitia Gleichgültigkeit gegenüber dem Ansehen einer Person symbolisiert, steht Fortuna für die Gleichgültigkeit gegenüber menschlichen Maßstäben. Möglicherweise birgt die Augenbinde bei Fortuna sogar eine tiefere humanistische Kritik, die an Sebastian Brants ursprüngliche Satire anknüpft – denn Fortuna zeigt sich als gleichgültig gegenüber Gerechtigkeit selbst.

Fazit

Die Augenbinde von Justitia und Fortuna ist weit mehr als bloßes Schmuckdetail in der Kunst. Sie ist Ausdruck eines kulturellen und rechtsphilosophischen Diskurses über Gerechtigkeit, Glück und faire Bedingungen menschlichen Zusammenlebens.

Während die Blindheit der Justitia ursprünglich als Satire und Kritik an der Verfehlung des Rechts entstand, wandelte sie sich zum Idealbild unbestechlicher Objektivität. Heute ist sie aus nachvollziehbaren Gründen wieder Gegenstand kontroverser Debatten.

Die Augenbinde der Fortuna wiederum verweist auf die radikale Gleichgültigkeit des Schicksals: Ihr Los trifft alle – unabhängig von Verdienst, Ansehen oder Moral.

Die parallele Betrachtung von Justitia und Fortuna ist legitim und erkenntnisreich. Ihre Symbolik berührt die Grundspannung zwischen Gerechtigkeit und Glück und lässt uns fragen, wie wir als Gesellschaft mit beidem umgehen wollen. Jede Gesellschaft muss neu aushandeln, wie viel „Blindheit“ sie sich in einer nach Gerechtigkeit strebenden Rechtsprechung und im Umgang mit dem Zufall tatsächlich leisten will.

Die „blinde Justiz“ steht heftig unter Kritik. Radikale Gruppen basteln längst an neuen martialischen Symbolen. Humanist*innen können und sollten mit eigenen Symbolen dagegen wirken, um einen konstruktiven und überlegten Beitrag zu leisten. Gerne lese ich eure Ideen dazu, schreibt sie bitte in den Kommentaren.

***

1 Doch jenseits dieser westlichen Prägung haben Kulturen rund um den Globus vielfältige und oft tiefgründige Allegorien für Gerechtigkeit, Gesetz und Rechtsprechung entwickelt. Beispielhaft: In China kennt man das schaf- oder rindgroße, pelzige Fabelwesen Xie Zhi, das mit seinem Horn Unrecht bestraft und korrupte Beamte oder Minister frisst. In Ghana und in der Elfenbeiküste sind Adinkra-Symbole verbreitet. Das Aya-Symbol stellt einen Farn dar – eine Pflanze, die für ihre Widerstandskraft und Ausdauer geschätzt wird. Es symbolisiert u.a. die Beständigkeit und Resilienz im Angesicht von Unrecht. Nsia – ein geometrisches Muster, das aus ineinandergreifenden, sich wiederholenden Formen besteht – steht für Gleichheit und Ausgewogenheit. Ein weiteres Symbol ist Sepow, das Henkersmesser, das als Zeichen der Gerechtigkeit gilt. Bei den indigenen Völkern Nordamerikas wird zuweilen in Ratsversammlungen noch der Redestab verwendet. Das zeremonielles Objekt sichert Ordnung und Fairness, indem nur der Sprechen darf, der ihn hält. Dies fördert, dass jede Stimme gehört wird, und unterstützt die Suche nach Wahrheit und Konsens. Eine besonders schöne Symbolik für eine schützende und inklusivere Rechtsprechung hat der Verfassungsgerichtshof Südafrikas aus alten afrikanischen Traditionen aufgegriffen, indem er den Baum als zentrales Zeichen nutzt. Diese Symbolik der „Gerechtigkeit unter einem Baum“ – gemeint ist hier die traditionelle Praxis, Streitigkeiten und Urteile im Freien unter einem Baum zu verhandeln – verkörpert den Schutz der Gemeinschaft, die Abkehr von kolonialen Gesetzen und die Verankerung einer neuen, menschenrechtsbasierten Verfassungskultur.

2 Frühere Einzeldarstellungen mit verbundenen Augen sind nicht völlig auszuschließen, haben aber keinen nachweisbaren ikonografischen Einfluss auf die weitere Bildtradition entfaltet. Das Narrenschiff bildet den ikonographischen Wendepunkt. Bereits 1543 wurde in Bern der Gerechtigkeitsbrunnen mit einer Justitia mit Augenbinde errichtet.

3 Die Zuschreibung aller Holzschnitte an Albrecht Dürer ist umstritten. Für Details ist ein Essay von Rangsook Yoon, Assistant Professor of Art History am Central College in Pella, aus dem Jahr 2011 empfehlenswert: https://publicdomainreview.org/essay/navigating-durers-woodcuts-for-the-ship-of-fools/?utm_source=chatgpt.com

4 Zitiert bei Pierre Friedrich. Siehe übernächste FN.

5 Stranz, J. Deutsche Juristen-Zeitung. XII. Jahrg. 1907. Nr. 20. Sp 1130. https://doi.org/10.48644/mpirg_escidoc_88728#?page=629

6 Zum Richtungsstreit ist die Analyse des Juristen Pierre Friedrich sehr erhellend. Siehe: Friedrich, P. Betrachtungen eines unpolitischen Bildprogramms Die Darstellung der Volksgesetzgebung Karls des Großen im Plenarsaal des Oberlandesgerichts Düsseldorf. 2015. Böhlau Verlag GmbH & Cie, Köln Weimar Wien.

7 Moeller, Ernst von. Die Augenbinde der Justitia, [2]. Zeitschrift für christliche Kunst. 18. 1905. https://doi.org/10.11588/diglit.4575#0085

8 Bredler, M. / Guijarro, V. / Storf P. Für eine Justitia ohne Augenbinde: Feministische Perspektiven auf die Rechtswissenschaften. FORUMRECHT. Abgerufen am 10.07.2025. https://forum-recht-online.de/wp/?p=1896

9 Zu diesem Thema ist ein Blogbeitrag von Suzy Newing

von der McGill University sehr erhellend und weiterführend: „Should Justice be Blind? Towards Meaningful Cross-Cultural Jurisprudence in Canadian Indigenous Rights Cases“. July 2022. https://lawandthesenses.org/should-justice-be-blind-towards-meaningful-cross-cultural-jurisprudence-in-canadian-indigenous-rights-cases/?utm_source=chatgpt.com (abgerufen am 11.7.2025).

10 Siehe FN 1.

Hinterlasse einen Kommentar